○五木村職員提案要綱

平成16年11月1日

訓令第3号

五木村職員提案要綱(昭和53年五木村告示第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、村の行政事務の改善について職員の着想・研究を自由な提案によって生かし、職員の村行政に対する研究心及び意識の高揚を図り、もって村民サービスの向上に資することを目的とする。

(提案の内容)

第2条 提案は、村の施策、行政運営又は、業務に関することとし、次の各号の1に該当するもので、職員の創意工夫による実施可能なものとする。

(1) 村民サービスの向上に役立つもの

(2) 事務事業の能率向上に役立つもの

(3) 村の行財政の改善・合理化に寄与するもの

(4) その他行政運営上効果的なもの

(提案者の資格)

第3条 職員は、所属、職名のいかんに関わらず、全て提案を行う資格を有するものとする。

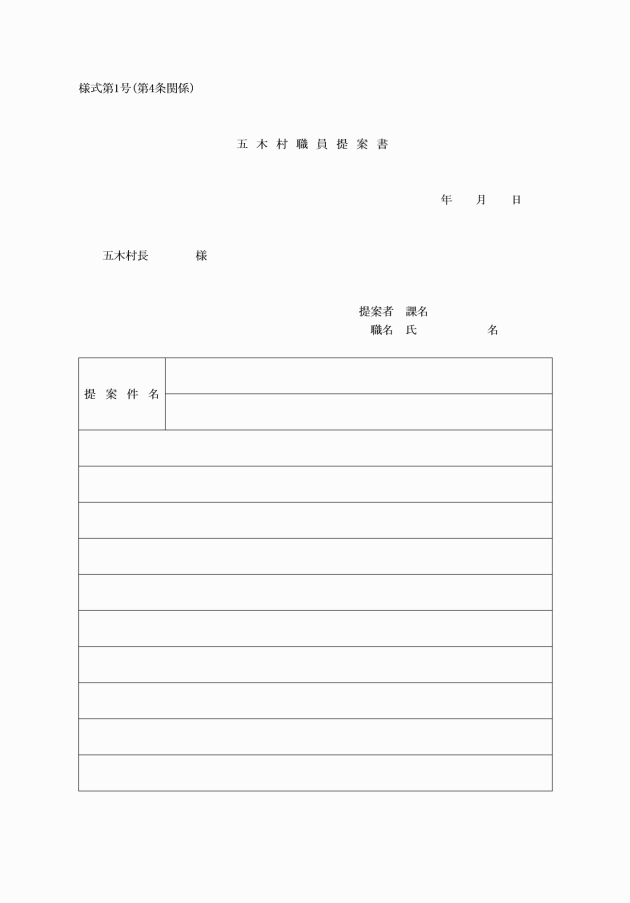

(提案の方法)

第4条 提案は、様式第1号により、総務課を経て村長に提出するものとする。

2 提案は、2人以上の者が共同で行うことができる。

3 提案は、いつでも行うことができる。ただし、特定の事項について村長が期間を定めて募集したときは、その期間内に行うものとする。

(提案の制限)

第5条 次の各号に定める提案は、受理することができない。

(1) 命により調査研究中のもの又はその結論を引用したもの

(2) 他人の創意思考によるもの

(3) 法により禁止されている事項

(4) 単なる不平不満、苦情の申出、欠点の指摘や個人的人事、給与に関するもの

(提案の審査等)

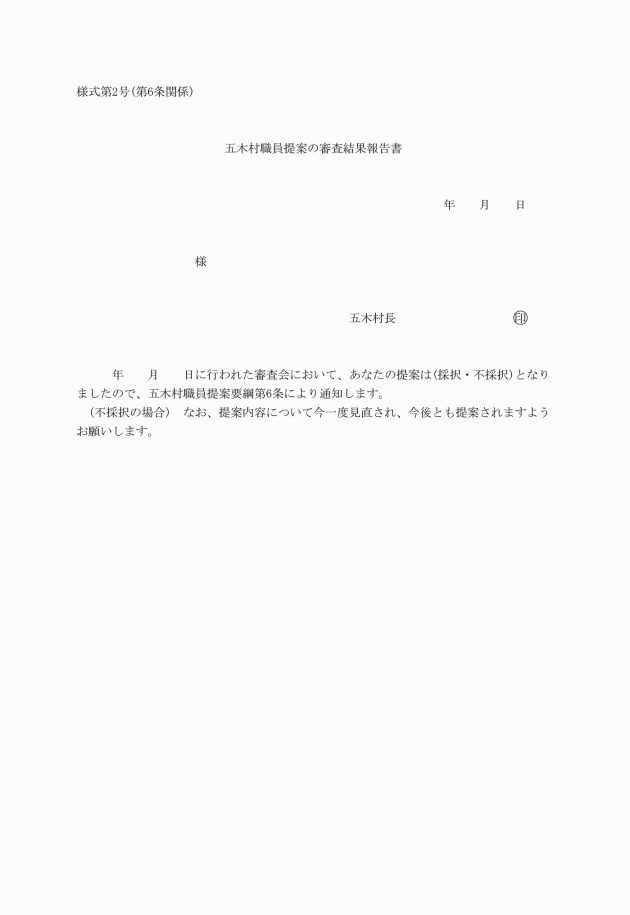

第6条 村長は、提案の内容を審査するため提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、副村長、教育長及び総務課長をもって構成し、副村長が主宰する。

3 審査会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めることができる。

4 審査会は、審査の結果を村長に報告しなければならない。

5 審査会の庶務は、総務課において行う。

6 村長は、審査の結果を様式第2号により提案者に通知しなければならない。

(採用提案の実施)

第7条 村長は、採用した提案について関係所属長に対して必要な指示を行うものとする。

2 前項の指示を受けた所属長は、その実施の結果を村長に報告しなければならない。

(提案者の調査)

第8条 村長は、提案のうち必要と認めたものについては、当該提案者等に対し先進地の調査研究の機会を与えるものとする。

(所属長の指導)

第9条 各所属の長は、採用しようとする職員に指導と援助を与えるものとし、課内会議等における口頭の提案についても文書化させ、審査に付すよう努めなければならない。

附則

1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

2 五木村職員提案制度運営要領(昭和53年五木村告示第14号)は廃止する。

附則(平成19年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第1条及び第2条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五木村行政改革推進本部設置要綱第3条及び第2条の規定による改正前の五木村職員提案要綱第6条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の五木村行政改革推進本部設置要綱第3条第2項及び第2条の規定による改正前の五木村職員提案要綱第6条第2項中「助役」とあるのは「副村長」とする。

附則(令和7年2月14日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。