○五木村川辺川ダム代替地等先行取得資金の利子補給及び損失補償要項

昭和55年3月5日

告示第4号

(目的)

第1条 この要項は、川辺川ダム建設に伴う水没者等に対し、融資機関が行う代替地等先行取得資金の融通を円滑にするため、当該融資機関に対して利子補給等を行い、もって水没者等の生活安定を図ることを目的とする。

(1) 水没地 国が川辺川ダムの建設に当たって、補償金の交付の対象として認定した土地(現状が田畑及び宅地並びに林地であるものに限る。)をいう。

(2) 水没者等 川辺川ダム建設による水没地域内に居住する者又はその地域内に農地及び林地を所有する者をいう。

(3) 第1種代替地等先行取得資金 この要項の適用の日から平成18年3月末日までの間に、水没者等が水没地の代替としての田畑及び宅地(土地と一体となった建売住宅を含む。)又は区分所有権の目的となる共同住宅を取得するために必要な資金をいう。

(4) 第2種代替地等先行取得資金 この要項の適用の日から平成18年3月末日までの間に、水没者等のうち水没地を所有しない者が自ら田畑及び宅地(土地と一体となった建売住宅を含む。)又は区分所有権の目的となる共同住宅を取得するために必要な資金をいう。

(5) 融資機関 五木村が熊本県と協議し、指定した銀行その他の金融機関で五木村長(以下「村長」という。)と第1種代替地等先行取得資金及び第2種代替地等先行取得資金の貸付けについての契約を締結したものをいう。

(利子補給等)

第3条 五木村は、融資機関に対し、予算の範囲内において、第1種代替地等先行取得資金及び第2種代替地等先行取得資金に係る利子補給及び損失補償を行う。

2 第1種代替地等先行取得資金及び第2種代替地等先行取得資金の貸付利率は、年1.55%とする。

(第1種代替地等先行取得資金の借受資格者)

第4条 利子補給費及び損失補償費の交付を行う第1種代替地等先行取得資金の借受資格者は、水没者等のうち水没地の所有者とする。

(第2種代替地等先行取得資金の借受資格者)

第5条 利子補給費及び損失補償費の交付を行う第2種代替地等先行取得資金の借受資格者は、水没地内に借地、借家、借間等により居住している者(赴任者を除く。)で、水没地を所有しない者とする。

(融資限度額及び償還期限)

第6条 利子補給費及び損失補償費の交付を行う第1種代替地等先行取得資金及び第2種代替地等先行取得資金の融資限度額及び償還期限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1種代替地等先行取得資金 1世帯について、別に定めるところにより計算した水没地(当該土地に存する地上権、永小作権、賃借権その他土地に関する所有権以外の諸権利設定地を除く。)の評価額の10分の7に相当する額又は1,000万円のいずれか低い額

(2) 第2種代替地等先行取得資金 1世帯について、200万円

(3) 第1種代替地等先行取得資金及び第2種代替地等先行取得資金の償還期限 平成18年3月末日までとする。ただし、期限内に補償金の支払いのあったときは、その支払いがあった日までとする。

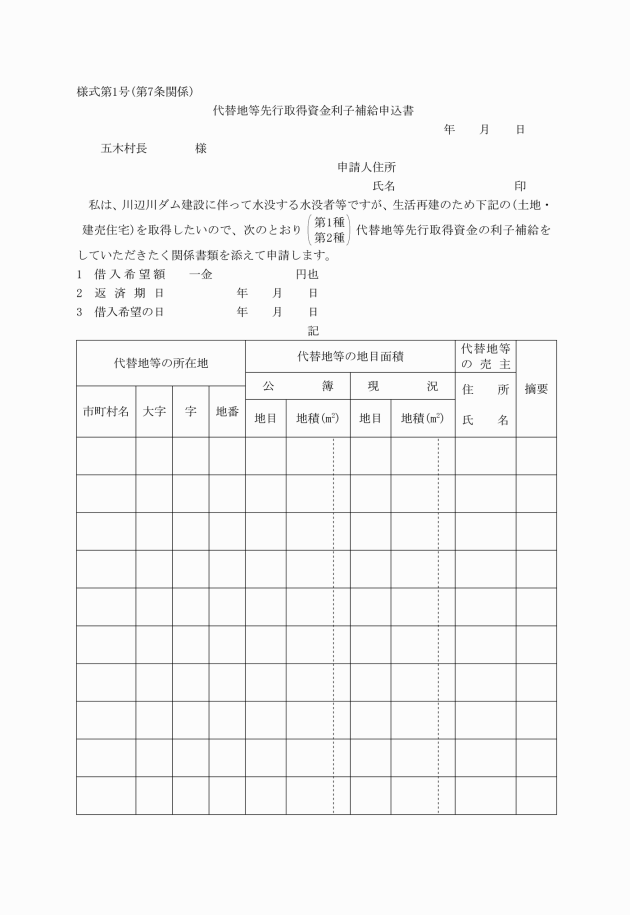

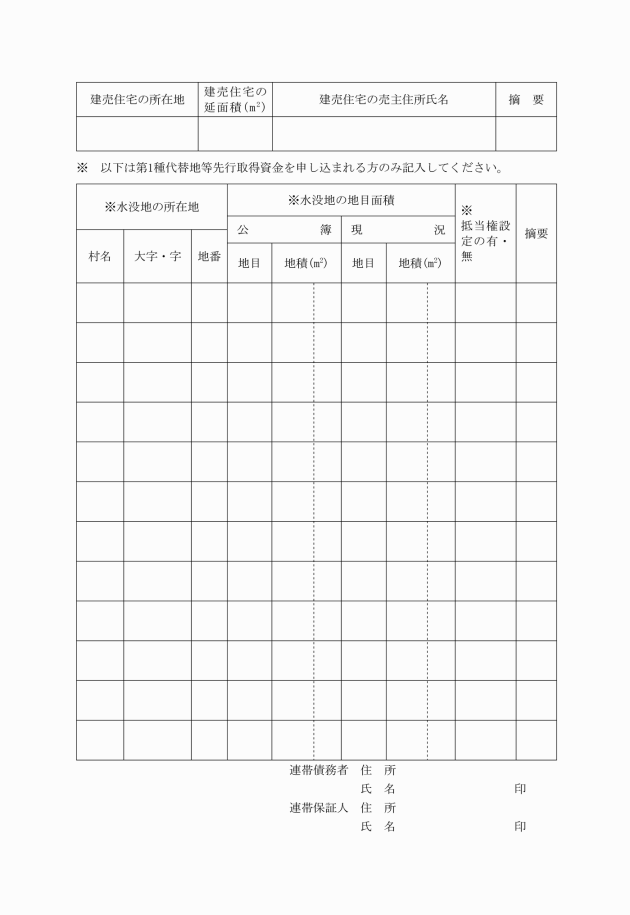

(利子補給の申込み)

第7条 第1種代替地等先行取得資金及び第2種代替地等先行取得資金の借受資格者が融資機関からそれぞれの資金を借り受けようとするときは、代替地等先行取得資金利子補給申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、村長に提出しなければならない。

(1) 国土交通省川辺川ダム砂防事務所長の発行する水没地又は水没者等の認定書 1通

(2) 水没地の登記簿謄本 1通

(3) 住民票謄本 1通

(4) 代替地等取得に関する売買契約書の写し又はこれにかわるべき書類の写し及び当該契約にかかる代替地等の登記簿謄本 1通

(5) 代替地等が農地である場合は、農地法(昭和27年法律第229号)所定の手続きをしていることを証する書類等の写し 1通

(6) その他村長が必要と認める書類

(補償金の請求受領の委任)

第9条 第1種代替地等先行取得資金及び第2種代替地等先行取得資金を借り受けようとする者は、補償金のうち貸付金相当額の請求及び受領に関する一切の権限を融資機関に委任しなければならない。

(借入申込み)

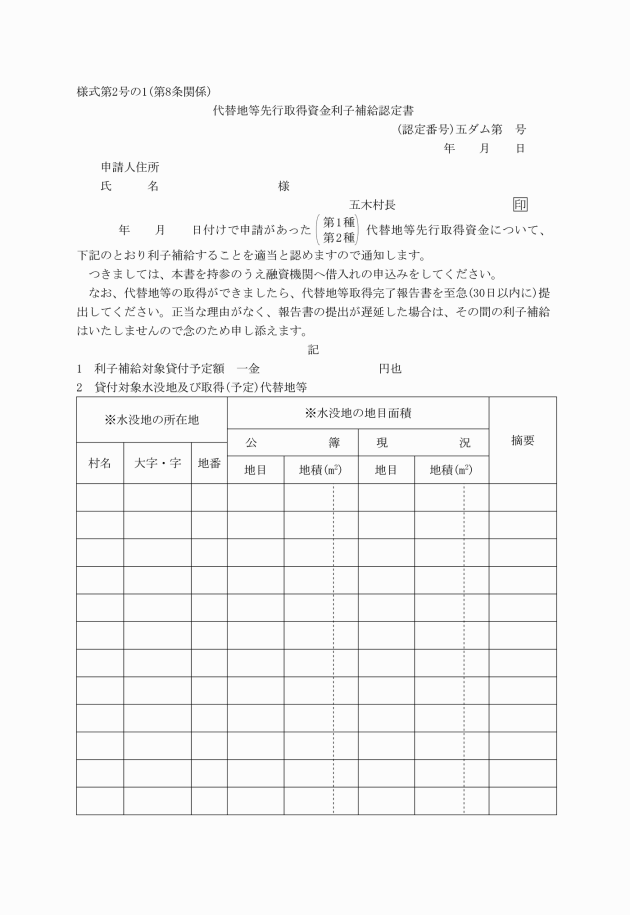

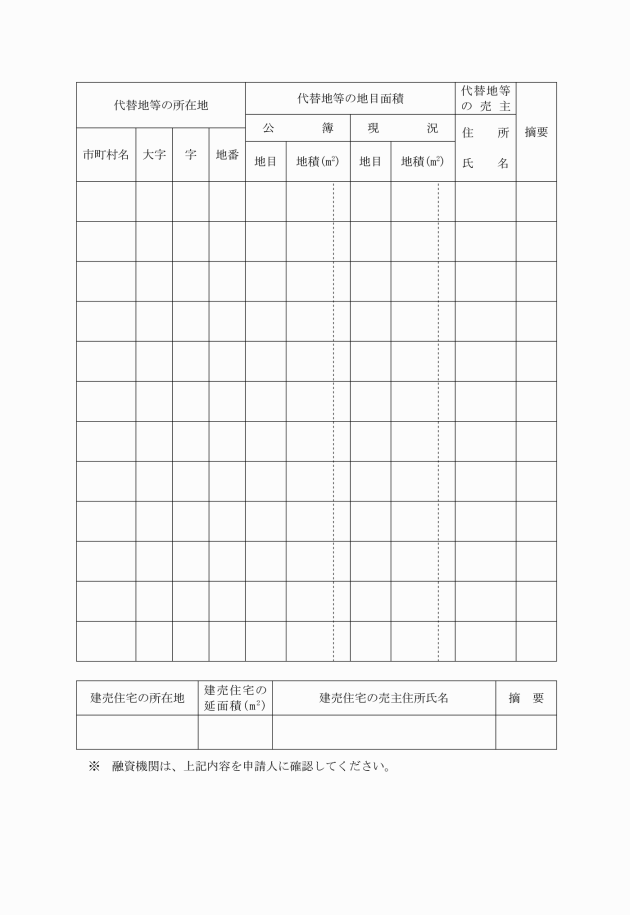

第10条 代替地等先行取得資金利子補給認定書の交付を受けた者は、次に掲げる書類を添え、融資機関に借入れの申込みをするものとする。

(1) 村長の発行した代替地等先行取得資金利子補給認定書 1通

(2) 補償金の請求及び受領に関する委任状(様式第3号) 1通

(3) 念書(様式第4号) 1通

(4) その他借用書等融資機関が必要とする書類及び証明書等

(融資額の決定)

第11条 融資機関は、前条の申込みを受けたときは、当該申込みに係る書類について審査し、適当であると認めた場合は、代替地等先行取得資金利子補給認定書に記載された利子補給対象貸付予定額の範囲内で融資するものとする。

(抵当権の設定及び費用の負担)

第12条 融資機関は、第1種代替地等先行取得資金及び第2種代替地等先行取得資金の融資にあたり、五木村との協議により貸付けの評価対象となった水没地又は代替地等に第1位の抵当権を設定するものとする。

2 前項の規定に基づく抵当権の設定及び抹消に要する一切の費用は、第1種代替地等先行取得資金及び第2種代替地等先行取得資金の融資を受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。

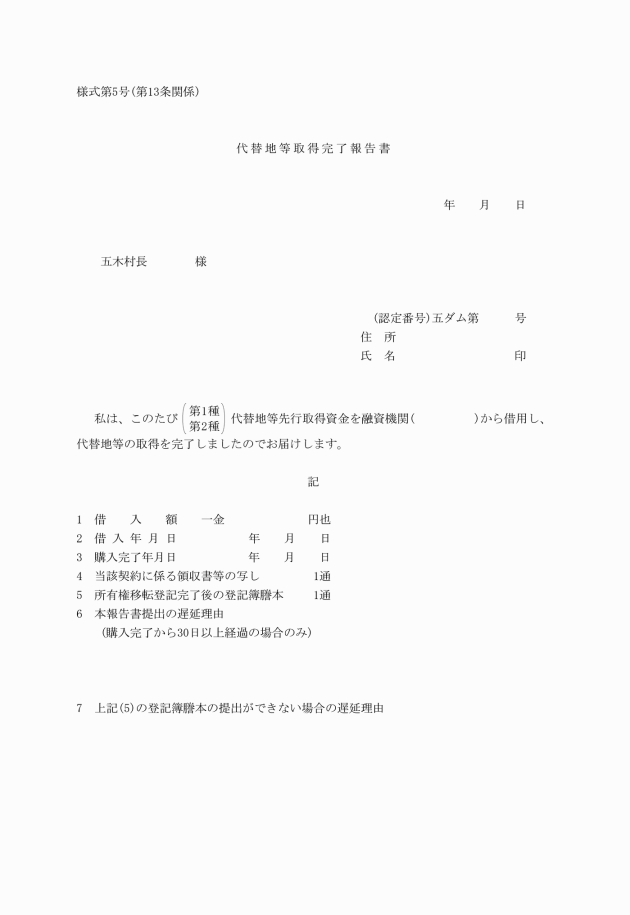

(借受者の取得完了報告)

第13条 借受者は、当該資金の利用により代替地等を取得したときは、30日以内に代替地等取得完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添え、村長に提出しなければならない。

(1) 取得代替地等の登記簿謄本又はこれにかわるべき書類の写し

(2) その他村長が必要と認める書類

2 前項に規定する期間を正当な理由がなく超過した場合は、その間に係る利子は借受者が負担するものとする。

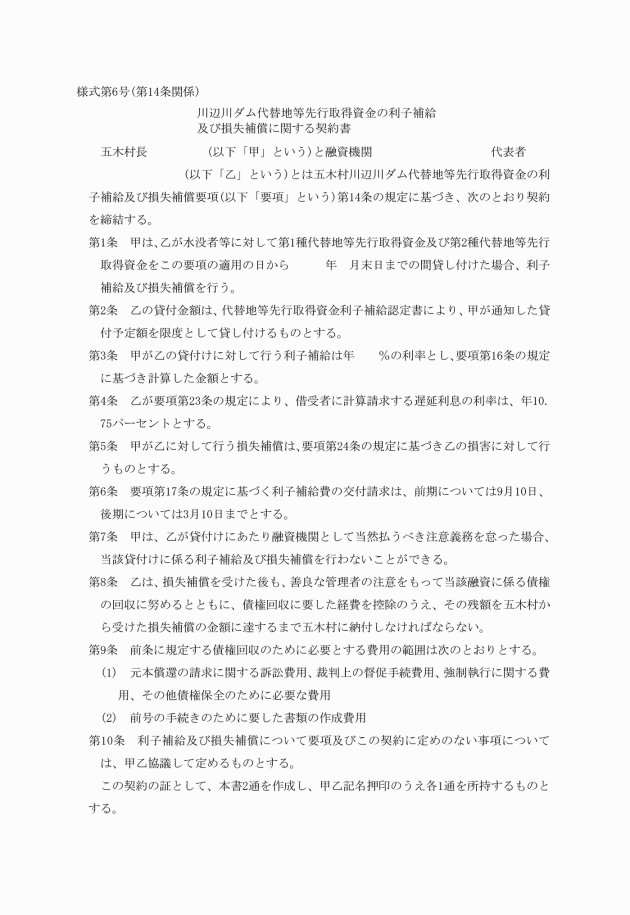

(利子補給及び損失補償の契約)

第14条 利子補給及び損失補償は、村長が融資機関との間に締結する契約(様式第6号)に基づき行うものとする。

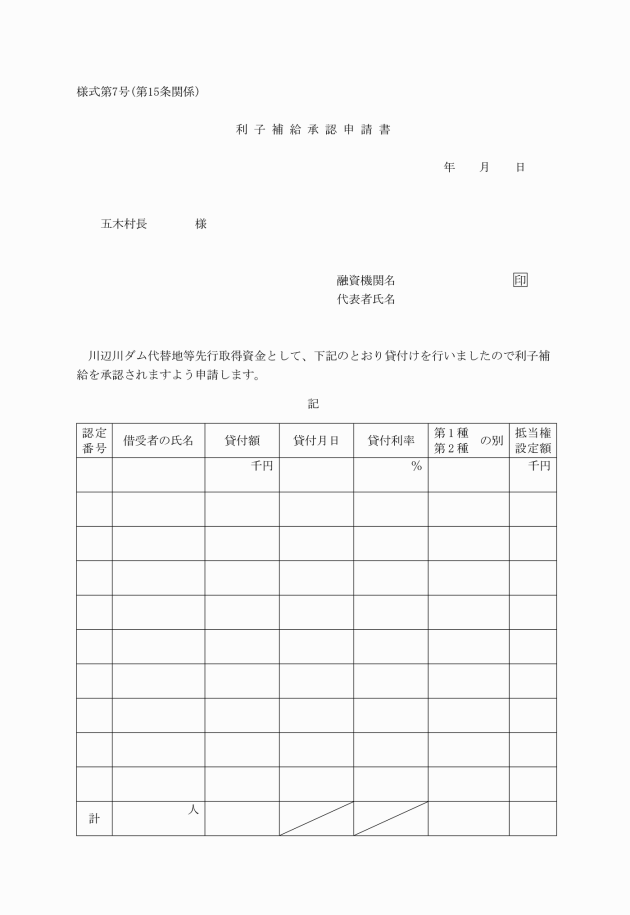

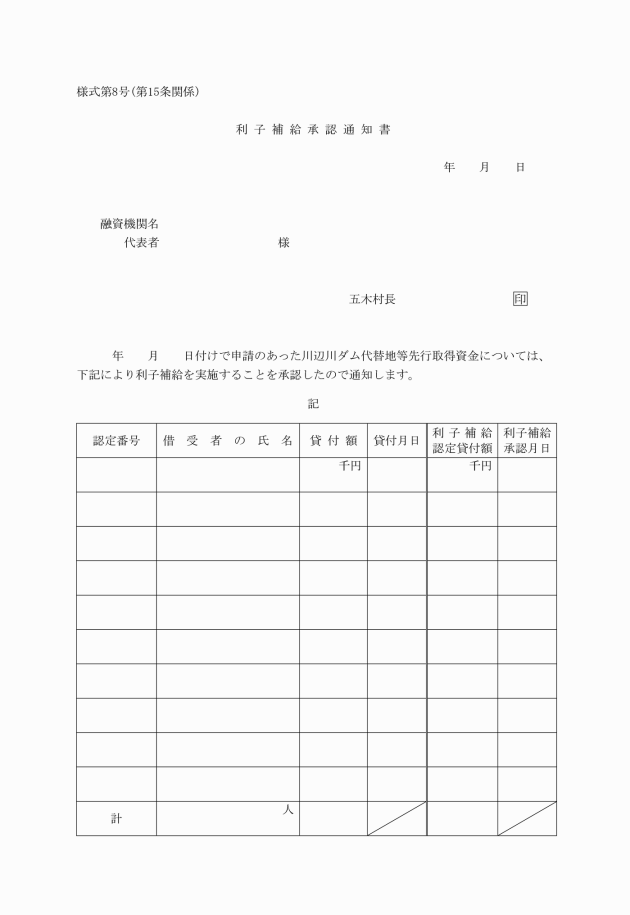

(利子補給の承認)

第15条 利子補給を受けようとする融資機関は、その貸付けの実績に基づき、利子補給承認申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(1) 期末における貸付残高については、その期首又は期間内の貸付けの日から期末までの期間

(2) 期間内に償還期限の到来した貸付けについては、その期首又は期間内の貸付けの日からその償還までの期間

(利子補給費の交付請求)

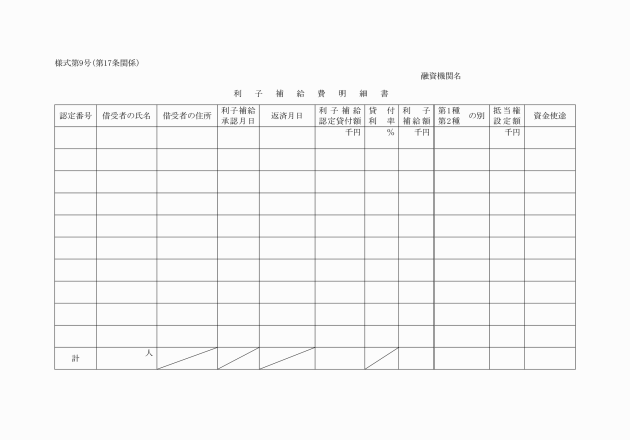

第17条 融資機関は、利子補給費を請求しようとするときは、利子補給費請求書に利子補給費明細書(様式第9号)を添え、前期については9月に、後期については3月に村長に請求するものとする。ただし、期間内に請求ができなかった利子補給費があった場合は、次期に併せて請求するものとする。

(利子補給費の交付)

第18条 村長は、前条の規定により融資機関から利子補給費の請求があった場合において適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に、これを支払うものとする。ただし、調査等のため特に日時を要するときは、この限りではない。

(貸付金の返還措置)

第19条 融資機関は、借受者が次の各号の1に該当するに至った場合には、村長と協議して期日を指定して貸付金を返還させるものとする。

(1) 借用金を目的外に使用したとき。

(2) 貸付けのための評価対象となった土地(以下「貸付対象地」という。)が水没対象外となったとき。

(3) 貸付対象地の所有権を移転したとき。

(4) 貸付対象地が第三者から仮差押、差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受けたときあるいは破産、和議開始、整理開始の申立てがあったとき。

(5) 取得代替地等を転貸し、又は所有権を移転したとき。

(6) 五木村若しくは熊本県又は融資機関が、この債権を侵害し、若しくは背信、詐害等の行為があったと認めたとき。

(7) 租税公課等の滞納による処分を受けたとき。

(補償金の支払い通知)

第20条 国土交通省川辺川ダム砂防事務所長は、第15条第3項に規定する委任状の写しの送付を受けた委任者の補償金が決定し、支払い手続きが完了したときは、融資機関に対して補償金の支払い通知をするものとする。

2 補償金が前払金として支払われる場合は、優先的に貸付金の元本に充当償還するものとする。

(融資弁済完了通知)

第22条 融資機関は、貸付金の元本の償還が完了したときは、借受者及び村長に対し融資弁済完了通知をしなければならない。

(遅延利息)

第23条 融資機関は、借受者が償還期限までに貸付金の返還をしなかった場合又は第19条の規定に基づき貸付金返還の義務を生じた場合において、指定した期日までに貸付金を返還しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.75パーセントで計算した遅延利息を借受者に請求できるものとする。

(雑則)

第25条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要項は、公布の日から施行し、昭和55年3月1日から適用する。

附則(昭和57年2月27日告示第3号)

この要項は、昭和57年3月1日から施行する。

附則(昭和57年3月30日告示第11号)

この要項は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年2月28日告示第4号)

この要項は、昭和58年3月1日から施行する。

附則(昭和58年4月1日告示第20号)

この要項は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和59年2月29日告示第19号)

この要項は、昭和59年3月1日から施行する。

附則(昭和59年3月31日告示第21号)

この要項は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年2月28日告示第6号)

この要項は、昭和60年3月1日から施行する。

附則(昭和62年4月1日告示第18号)

この要項は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年4月1日告示第8号)

この要項は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成2年4月13日告示第19号)

この要項は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成3年3月30日告示第18号)

この要項は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月31日告示第19号)

この要項は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月31日告示第30号)

この要項は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月31日告示第21号)

この要項は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日告示第25号)

この要項は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年4月12日告示第28号)

この要項は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附則(平成8年3月29日告示第21号)

この要項は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日告示第24号)

この要項は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年6月26日告示第31号)

この要項は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附則(平成10年3月31日告示第26号)

この要項は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日告示第36号)

この要項は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日告示第37号)

この要項は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日要項第2号)

この要項は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月27日要項第1号)

この要項は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月28日要項第1号)

この要項は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年4月18日要項第3号)

この要項は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附則(平成17年3月24日告示第5号)

この要項は、平成17年4月1日から施行する。