○五木村成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年4月21日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、五木村成年後見制度に係る村長による審判の請求手続等に関する取扱要綱(平成22年4月1日施行)の規定に基づき、村長が、後見、保佐及び補助(以下、「後見等」という。)開始等の審判の請求を行い、家庭裁判所が、成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)を選任した後に、後見人等の報酬の全部又は一部を助成することにより、後見人等が適切な身上監護、財産管理を行い、被後見人、被保佐人及び被補助人の生活を守ることができるよう支援することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 五木村成年後見制度利用支援事業の対象者(以下「対象者」という。)は、成年後見制度に係る村長による審判の請求手続等に関する要綱の適用を受ける者であり、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護保険サービス又は障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする重度の認知症高齢者及び知的障害者、又は精神障害の状態にあるため、判断能力が不十分で日常生活を営むことに支障がある者

(2) 当該認知症高齢者等の収入等の状況が、次のいずれかに該当する場合

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

イ 成年後見人等に報酬を支払うことで生活保護法の被保護者となる場合

(審判請求の費用負担)

第3条 村長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第4条 村長は、審判支給費用に関し、本人又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断した場合は、負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。

(助成金の額)

第5条 村長が助成する上限額は、家事審判法第9条第1項甲類第20号に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬額の範囲内で対象者の生活の場が在宅にあっては、月額28,000円、施設入所中にあっては、月額18,000円を助成の上限額とする。

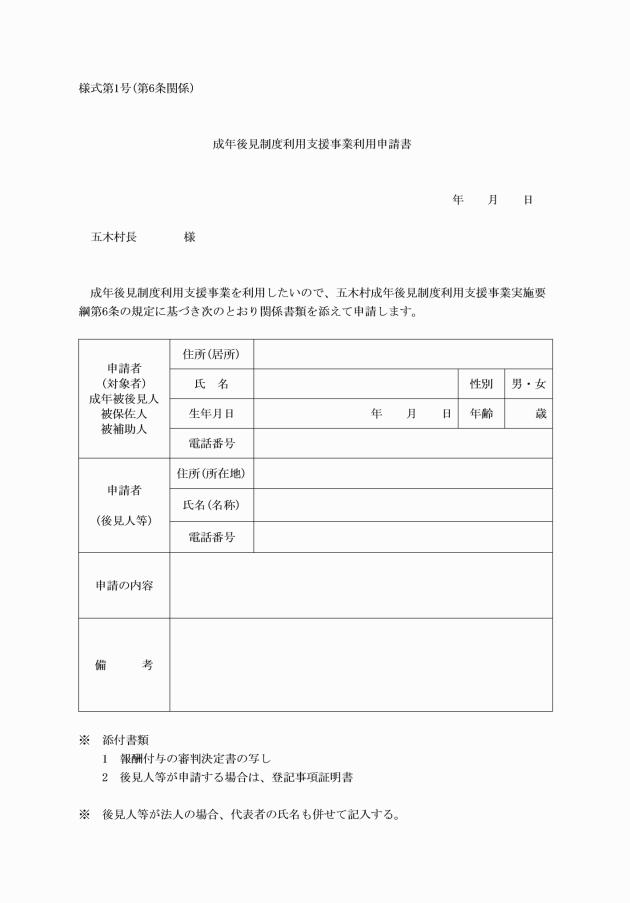

(1) 報酬付与の審判決定書の写し

(2) 後見人等が申請する場合は、登記事項証明書

(助成金の支払い)

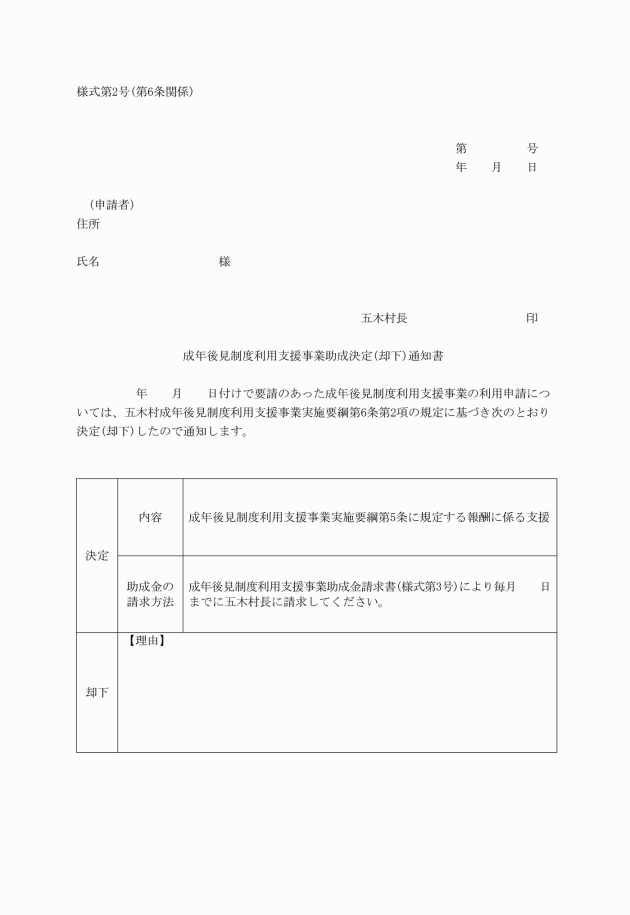

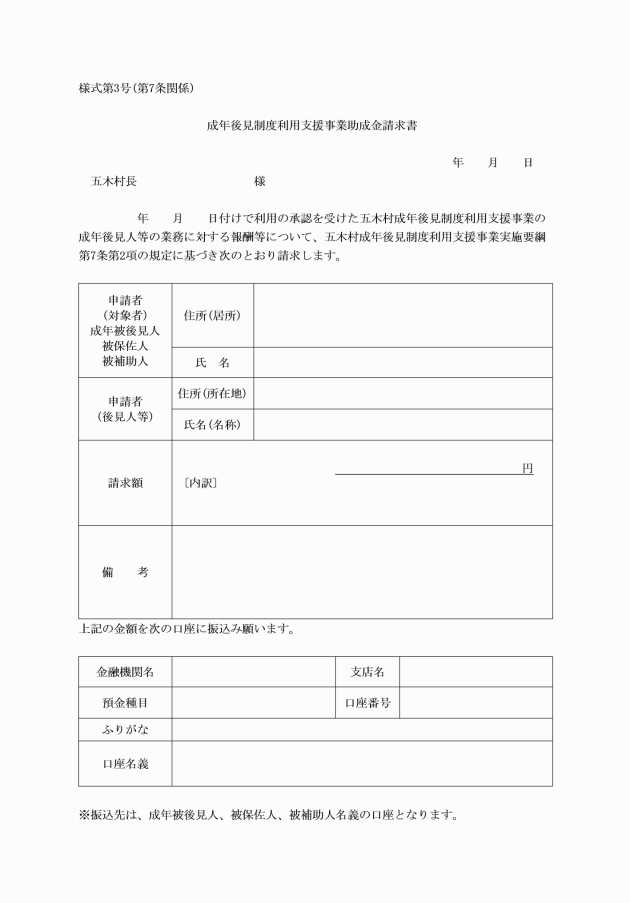

第7条 前条の助成の決定を受けた申請者は、当該決定された助成額を請求することができる。

2 助成の支払いは、前項の請求に基づき、毎月支払うものとし対象者名義の口座への口座振替にて行う。

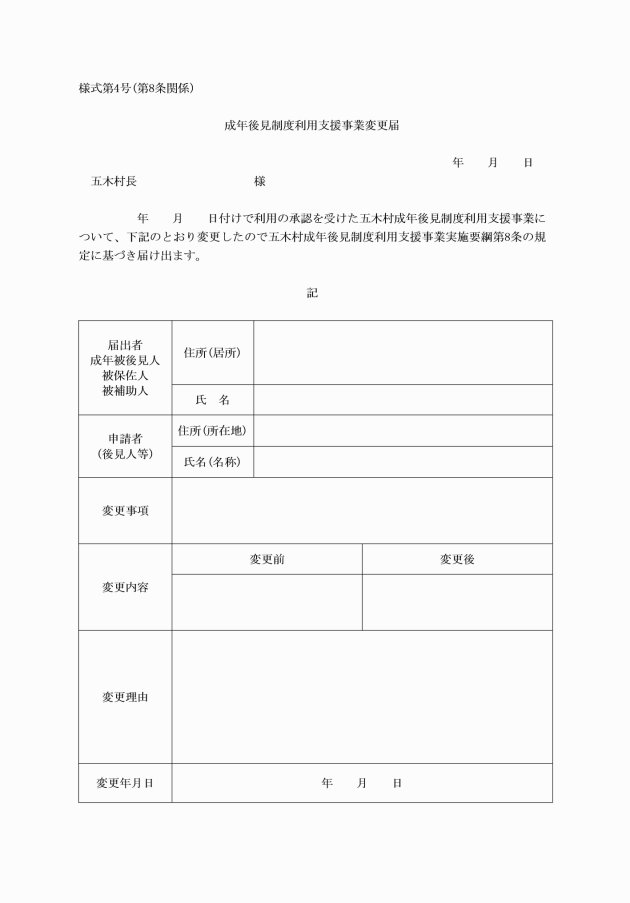

(1) 対象者の氏名又は住所(所在)

(2) 後見人等の辞任、解任

(3) 後見人等の職務の変更

(4) 後見人等の氏名又は住所

(5) 後見人等に対する報酬の額

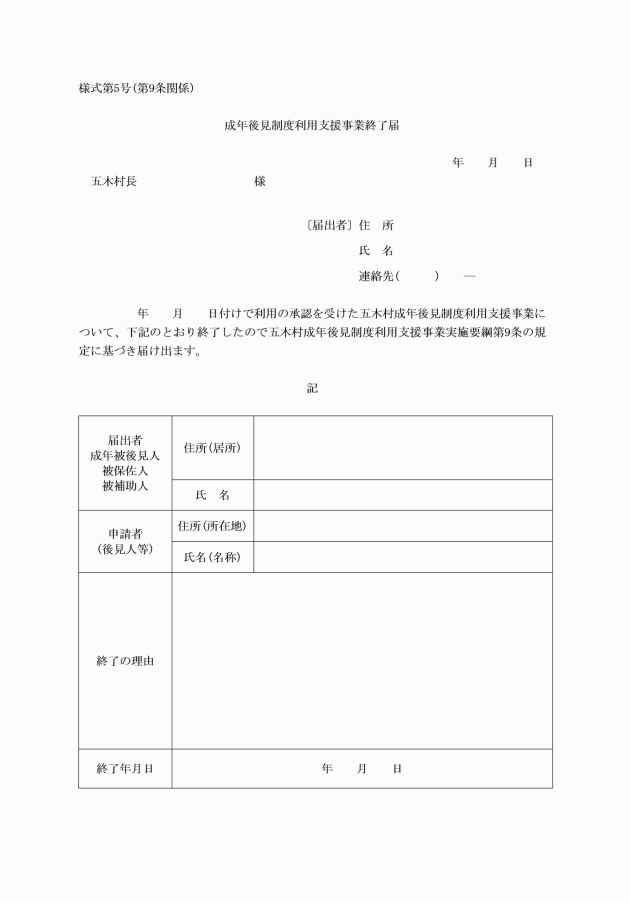

(終了の届出)

第9条 認知症高齢者等の成年後見等が終了した場合は、当該認知症高齢者等又はその成年後見人等であった者は、その旨を村長に五木村成年後見制度利用支援事業終了届(様式第5号)により届け出なければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

附則(平成24年7月1日告示第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和7年2月14日告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。