○五木村保育の必要性の認定に関する規則

令和2年2月26日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定による認定(以下「保育の必要性の認定」という。)に関し、必要な基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例とする。

(保育の必要性の認定の基準)

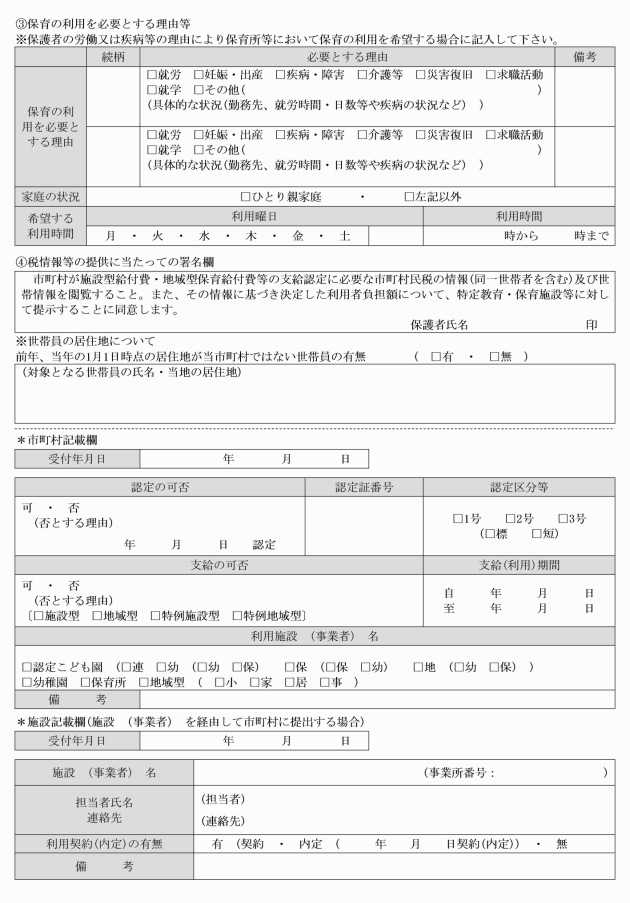

第3条 保育の必要性の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 1月において、48時間以上労働していることを常態としていること。

(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134号第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定保育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定保育・保育施設等」という。)を利用しており、当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

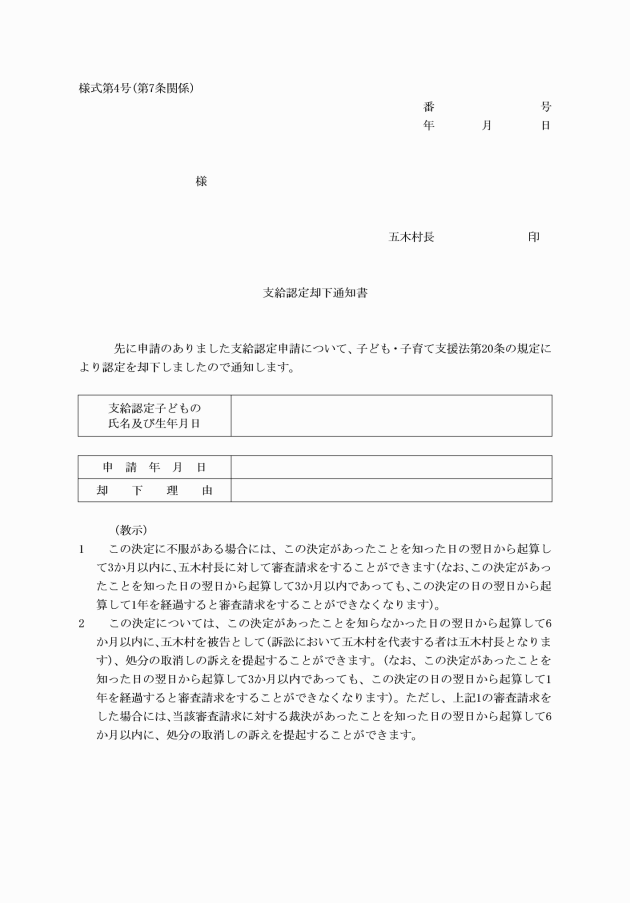

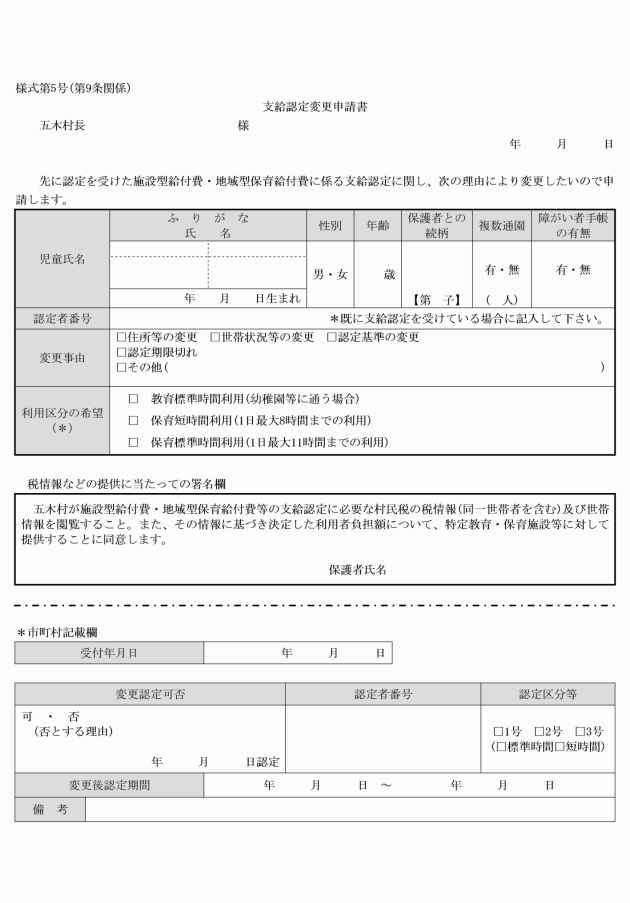

(支給認定の決定)

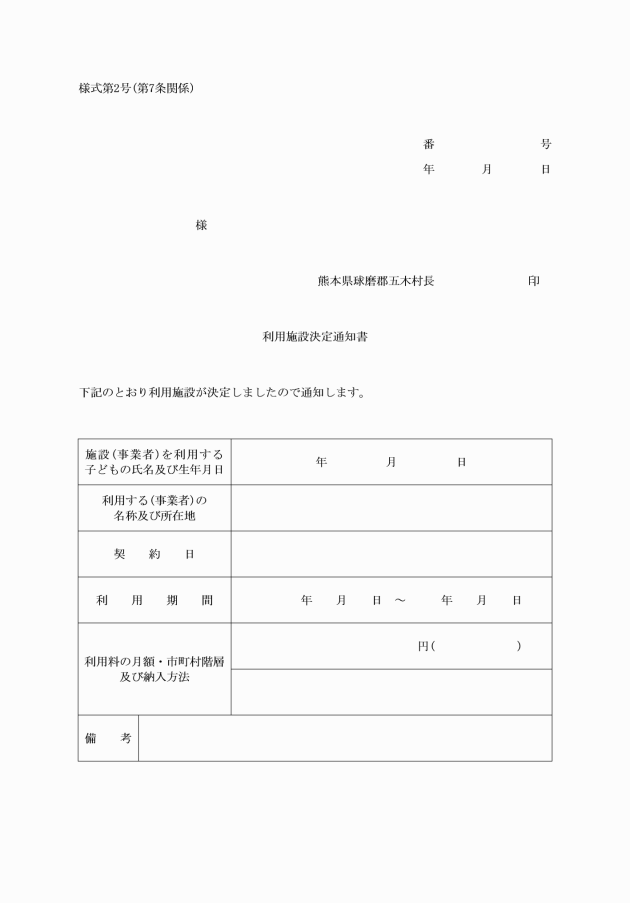

第5条 村長は、支給認定申請書の提出があったときは、前条の規定する保育の必要性の理由に基づき、その家庭の状況等の調査を行い、慎重に審査し、支給認定の可否を決定しなければならない。

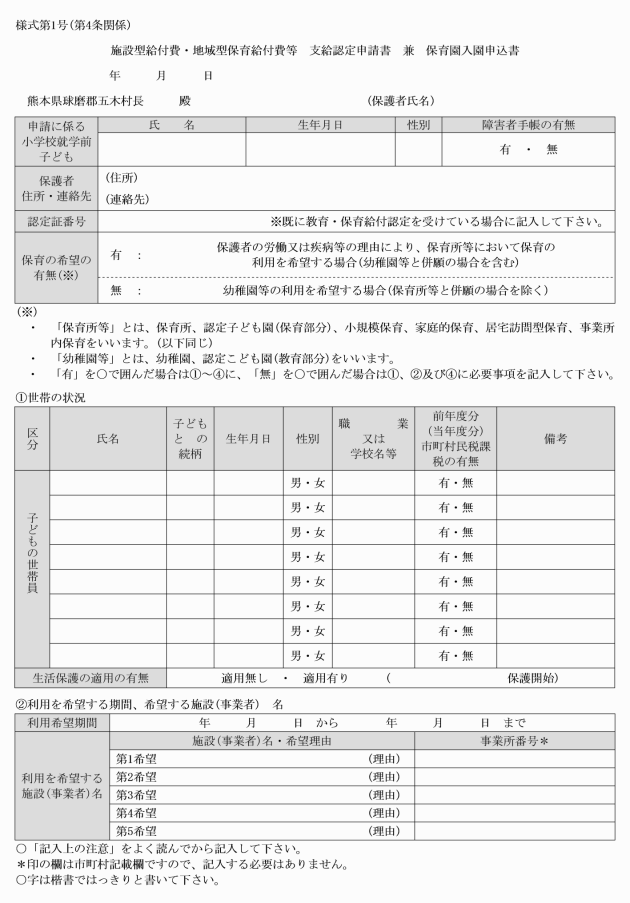

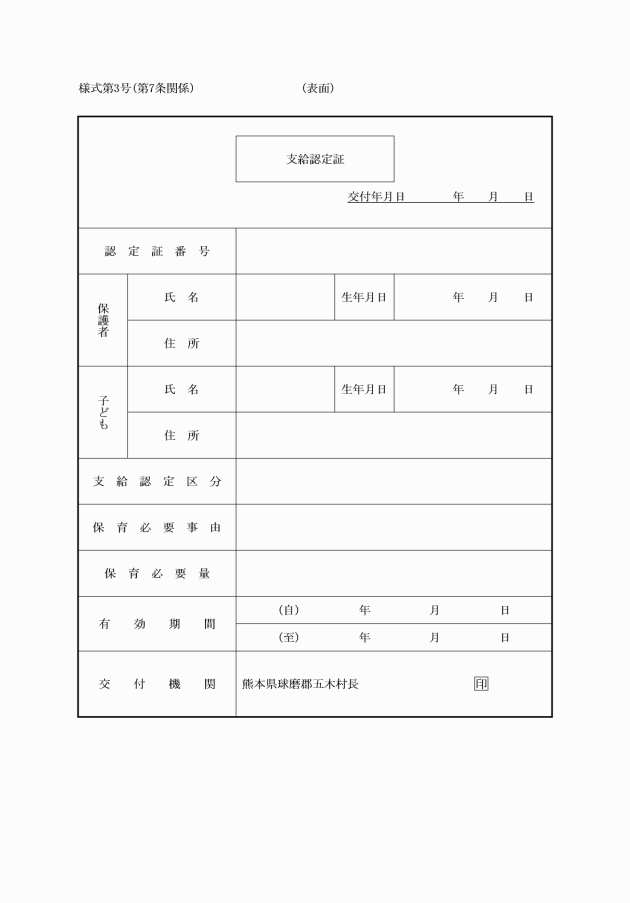

支給認定区分 | 支給要件 |

1号認定 | 満3歳以上の保育を必要としない小学校就学前子ども |

2号認定 | 満3歳以上の保育を必要とする小学校就学前子ども |

3号認定 | 満3歳未満の保育を必要とする小学校就学前子ども |

(保育の必要量の区分)

第6条 村長は、2号認定又は3号認定の小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)の支給認定をする場合において、当該保育を必要とする子どもの家庭の就労状況に応じて、必要とする保育量を区分するものとする。

保育時間 | 条件(1日あたりの時間) | 保育必要量 |

保育標準時間 | 保護者の就労時間 6時間以上 同居親族の介護等 6時間以上 就労に準じた就学に必要な時間 6時間以上 妊娠・出産・災害復旧・虐待・障害 | 1日11時間まで |

保育短時間 | 保護者の就労時間 6時間未満 その他保育標準時間に該当しないもの | 1日8時間まで |

(支給認定の期間)

第8条 支給認定の期間は、次に掲げる期間とする。ただし、支給認定を受ける理由に該当しなくなった場合は、当該認定は満了するものとする。

(1) 1号認定 支給認定の日から小学校就学前まで

(2) 2号認定 支給認定の日から小学校就学前まで

(3) 3号認定 支給認定の日から満3歳の誕生日まで

(優先利用の基準)

第10条 保育を必要とする子どものうち、優先的に保育を行う必要があると認められるものは、次の各号のいずれかの理由に該当するものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39法律第129号)第6条第5号に規定する母子家庭等であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が、速やかに、就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 条例第3条第9号に規定する場合にその他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障がいを有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと若しくは卒園児童であること。

(9) 同居の親族その他の者が当該子どもを保育することができないと認められること。

(10) 前各号に掲げる事由に類すると村長が認める状態にあること。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和7年2月14日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。