○職員の自家用車による公務出張に関する取扱要領

平成10年6月26日

告示第32号

1 趣旨

(1) この要領は、職員(一般職、特別職をいう。以下同じ。)が自家用車により公務出張する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(2) 公務出張は、公共交通機関及び公用車使用を原則とするが、公務遂行の効率性及び利便性を考慮し、この要領に基づく自家用車による公務出張を認めることとする。

(3) この要領による旅行命令に従った通常の経路(旅行目的に照らし合理的と認められる範囲で通常の経路と異なるものを含む。)上において起きた事故に関する損害賠償について、村の責任の範囲を明確にする。

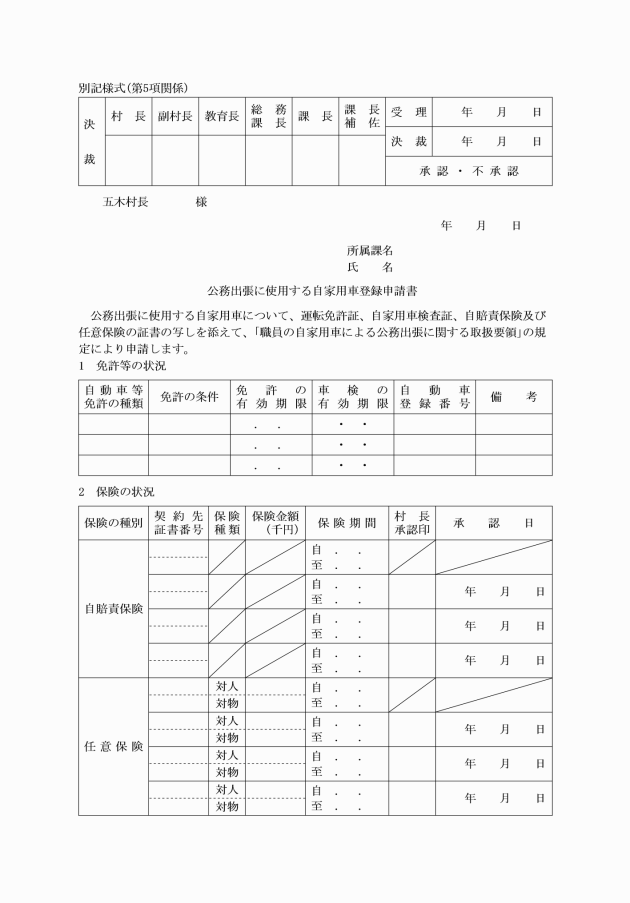

2 自家用車の登録

公務出張に使用する自家用車は、次の要件を満たすものとし、職員は、あらかじめ村長に申請し、使用する自家用車の登録を受けておかなければならない。

(1) 自家用車の範囲

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に定める自動車(自動二輪車を含む。)及び原動機付自転車で、職員が所有するもの(割賦販売法による割賦払で購入し、所有権が留保されているものを含む。)。

(2) 任意保険等への加入

自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める強制保険のほか、任意保険(対人補償1億円以上、対物補償200万円以上)に加入していること。

3 使用承認基準

(1) 旅行命令権者は、公用車を使用することができない場合で、次に掲げる場合は、職員自らの申請に基づき、自家用車(登録を受けている自家用車をいう。以下同じ。)の使用を承認することができる。

① 災害その他緊急に業務を処理する必要がある場合

② 自家用車を使用した方が、通常の公共交通機関を利用する場合より利便性が高く、効率的で円滑な公務の遂行が可能になると判断される場合(巡回業務や用務地が交通不便な地域である場合等)

(2) 次に掲げる場合は、自家用車の使用を承認できない。

① 職員の心身の状態が傷病等で自家用車を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合

② 自家用車の点検整備が不十分であると認められる場合

③ その他、職員に自家用車を運転させることが適当でないと判断される場合

(3) 自家用車の使用は、原則として県内出張に限る。

4 同乗による公務出張

旅行命令権者は、同一用務あるいは用務地が同一又は同一方向である等、業務遂行上効率的であると認められる場合は、他の職員が同乗することを承認することができる。

5 登録及び承認の手続き

(1) 登録の手続き

車の登録を受けようとする職員は、公務出張に使用する自家用車登録申請書(別記様式)を提出し、村長の承認を受けなければならない。登録事項に変更が生じた場合も同様とする。

(2) 承認の手続き

3の(1)の申請をしようとする職員は、出張の都度、旅行命令簿に自家用車使用の旨を記載し、旅行命令権者の承認を受けなければならない。自家用車に同乗して出張する職員についても同様とする。

6 旅費については、五木村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年五木村条例第7号)、五木村長の給与及び旅費に関する条例(昭和36年五木村条例第1号)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和36年条例第3号)、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年五木村条例第8号)及び五木村一般職の職員の旅費に関する条例(昭和31年五木村条例第5号)の定めるところによる。

7 交通事故の処理

(1) 事故報告

職員が自家用車の公務使用中に事故を起こしたときは、速やかに村長に届け出なければならない。また、総務課長に報告するものとする。

(2) 事故処理

自家用車の公務出張について旅行命令権者の承認を受けた職員が、公務中の交通事故により第三者に損害を与えた場合は、所属長の責任において、事故当事者とともに示談等の事故処理を行うものとする。

8 損害賠償

(1) 村の損害賠償の範囲

自家用車の公務出張について旅行命令権者の承認を受けた職員が、公務中の交通事故により第三者に損害を与えた場合は、損害賠償額が自動車損害賠償保障法に基づく強制保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、その超える額を村が負担する。その他の費用については、村は一切負担しない。

(2) 損害賠償の求償

村が損害賠償をした場合、当該職員に対して村の損害賠償額の範囲で求償することができる。

(3) 自家用車の損害

自家用車の損害については、村は責任を負わないものとする。

9 承認を受けない自家用車の公務使用

職員が旅行命令権者の承認を受けずに自家用車を公務に使用し事故を起こした場合は、村はその責任を一切負わないものとする。

10 公務災害の適用

職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用車を公務使用中に負傷し、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の対象となる。

11 施行期日

この要領は、平成10年7月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日告示第31号)抄

(施行期日)

1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。

附則(令和7年2月14日告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。